La infections nosocomiales refait surface. Les antibiotiques perdent leur efficacité. Cette réalité alarmante pousse la communauté scientifique à explorer des pistes oubliées. Cette médecine ancestrale utilise les champignons pour soigner. Elle intrigue désormais les chercheurs du monde entier.

Une crise sanitaire mondiale qui s’accélère

L’Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d’alarme depuis plusieurs années. Les bactéries résistantes aux antibiotiques tuent près de 1,3 million de personnes chaque année. Ce chiffre pourrait atteindre 10 millions d’ici 2050 si aucune solution n’émerge.

Les infections nosocomiales se multiplient dans les hôpitaux européens. Le staphylocoque doré résistant à la méthicilline terrorise les services de soins intensifs. Les pneumonies et les infections urinaires deviennent difficiles à traiter. La surconsommation d’antibiotiques dans l’élevage industriel aggrave le problème.

Face à cette impasse thérapeutique, les laboratoires pharmaceutiques peinent à développer de nouvelles molécules. Le coût de la recherche freine les investissements. Les champignons médicinaux offrent pourtant une voie prometteuse.

Les champignons soignent depuis la nuit des temps

La médecine traditionnelle chinoise utilise les champignons depuis plus de 4000 ans. Le Reishi, le Shiitake, le Maitake ou encore le Cordyceps figurent parmi les remèdes les plus prisés. Ces espèces fongiques ne servent pas uniquement à renforcer l’immunité. Elles possèdent de véritables propriétés antimicrobiennes.

En Sibérie, les peuples autochtones emploient le Chaga pour combattre les infections. Ce champignon noir pousse sur les bouleaux. Il contient des polysaccharides et des triterpènes qui inhibent la croissance bactérienne. Les guérisseurs tibétains récoltent le Cordyceps dans les hautes montagnes de l’Himalaya. Ils le prescrivent contre les affections pulmonaires.

Les Grecs anciens connaissaient déjà les vertus du Polypore amadouvier. Hippocrate le recommandait pour traiter les plaies infectées. Ötzi, l’homme des glaces découvert dans les Alpes italiennes, transportait des champignons médicinaux dans sa sacoche il y a 5300 ans.

La science moderne valide les savoirs ancestraux

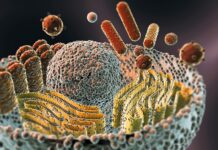

Des équipes de recherche du monde entier scrutent désormais les champignons au microscope. L’université de Pékin a publié en 2024 une étude majeure sur le Trametes versicolor. Ce champignon produit des composés qui détruisent le biofilm bactérien. Cette couche protectrice rend les bactéries résistantes aux traitements classiques.

Le laboratoire de mycologie médicale de Bordeaux étudie le Pleurotus ostreatus. Cette pleurote commune sécrète une protéine antimicrobienne baptisée pleurotine. Elle agit contre Staphylococcus aureus et Escherichia coli. Les tests in vitro montrent une efficacité comparable à certains antibiotiques de synthèse.

En Corée du Sud, l’institut de biotechnologie de Séoul explore le Ganoderma lucidum. Le Reishi contient plus de 400 composés bioactifs. Parmi eux, les ganodéranes stimulent les macrophages. Ces cellules immunitaires engloutissent les bactéries pathogènes. Le champignon ne tue pas directement les microbes. Il renforce les défenses naturelles de l’organisme.

Des mécanismes d’action innovants

Les champignons médicinaux agissent différemment des antibiotiques classiques. Cette particularité explique leur efficacité face aux souches résistantes. Les antibiotiques ciblent généralement une fonction vitale de la bactérie. Les microbes mutent et contournent l’obstacle.

Les polysaccharides fongiques activent le système immunitaire sur plusieurs fronts. Ils augmentent la production de lymphocytes T et de cellules NK. Ces soldats naturels détectent et éliminent les agents pathogènes. Les bactéries peinent à développer une résistance contre cette approche globale.

Le Lentinane extrait du Shiitake stimule la production d’interféron. Cette molécule signale la présence d’intrus. Elle mobilise les défenses immunitaires avant que l’infection ne s’installe. Le PSK du Trametes versicolor module l’inflammation. Il empêche la réaction excessive qui endommage les tissus sains.

Certains champignons produisent des antibiotiques naturels. La coprine du Coprin noir inhibe la synthèse des protéines bactériennes. L’illudine extraite de l’Omphalotus olearius détruit l’ADN microbien. Ces substances diffèrent chimiquement des antibiotiques de synthèse. Les bactéries ne les reconnaissent pas.

La mycothérapie en pratique clinique

Plusieurs pays intègrent déjà la mycothérapie dans leurs protocoles de soins. Le Japon autorise le Krestin, un extrait de Coriolus versicolor, comme médicament depuis 1977. Les oncologues le prescrivent en complément de la chimiothérapie. Il réduit les infections opportunistes chez les patients immunodéprimés.

En Chine, les hôpitaux publics proposent des perfusions d’extraits de Cordyceps. Ces traitements accompagnent les antibiotiques conventionnels. Les études cliniques montrent une réduction de 40% de la durée d’hospitalisation pour les pneumonies sévères.

Les naturopathes européens recommandent des cures de champignons en poudre ou en gélules. Un traitement typique associe Reishi, Shiitake et Maitake pendant trois mois. Cette synergie renforce l’immunité globale. Elle prévient les infections récurrentes.

L’application locale d’extraits fongiques gagne du terrain. Des pansements imprégnés de Chaga accélèrent la cicatrisation des plaies chroniques. Les mycotoxines contrôlent la prolifération bactérienne sans agresser la peau. Cette approche intéresse particulièrement les diabétiques.

Les défis de la standardisation

La mycothérapie fait face à un obstacle majeur. Les champignons sauvages contiennent des concentrations variables en principes actifs. Le terroir, la saison de récolte et les conditions climatiques influencent la composition chimique. Cette variabilité complique l’établissement de dosages précis.

Les laboratoires développent des méthodes de culture contrôlée. Ils reproduisent en bioréacteurs les conditions optimales de croissance. Cette standardisation permet d’obtenir des extraits titrés en molécules actives. Les mycéliums produits en fermenteurs offrent une qualité constante.

La traçabilité pose question. Certains compléments alimentaires affichent des espèces prestigieuses. Les analyses révèlent parfois des champignons communs sans valeur thérapeutique. Des organismes certificateurs établissent des normes de qualité. Ils garantissent l’identité botanique et la pureté des produits.

Le coût de production reste élevé pour certaines espèces rares. Le Cordyceps sauvage se négocie à plusieurs milliers d’euros le kilo. Les scientifiques chinois ont réussi à cultiver son mycélium. Cette prouesse technologique démocratise l’accès au champignon.

Une solution complémentaire et non exclusive

La mycothérapie ne remplacera pas les antibiotiques. Elle constitue un complément précieux dans la lutte contre les infections. Les champignons médicinaux brillent en prévention et en renforcement immunitaire. Ils évitent le recours systématique aux molécules de synthèse.

Les infections bénignes comme les rhumes ou les cystites légères répondent bien aux traitements fongiques. Cette approche préserve le microbiote intestinal. Les antibiotiques détruisent les bactéries amies qui peuplent nos intestins. Les champignons respectent cet équilibre.

Les infections graves nécessitent toujours une antibiothérapie classique. Les septicémies, les méningites ou les pneumonies bactériennes engagent le pronostic vital. La mycothérapie accompagne alors le traitement médical. Elle accélère la guérison et limite les récidives.

L’avenir appartient aux approches intégratives

La médecine de demain combinera sagesse ancestrale et technologie de pointe. Les champignons médicinaux incarnent ce pont entre tradition et innovation. Leur potentiel antimicrobien mérite des investissements massifs en recherche clinique.

Les biotechnologies permettent d’optimiser la production des molécules actives. Le génie génétique augmente les rendements en composés antimicrobiens. Les champignons deviennent de véritables usines à médicaments naturels.

La mycothérapie s’inscrit dans une révolution plus large. Elle rejoint la phytothérapie, les probiotiques et les peptides antimicrobiens. Cette diversification thérapeutique constitue notre meilleure arme contre les superbactéries. Les champignons nous rappellent que la nature conserve des trésors médicinaux insoupçonnés.